“李教授,最近我准备和几家企业谈科技成果转化的进展,想向您请教经验……”3月12日晚,身处南昌刘泽平编辑好微信,准备发给位于武汉的导师李冬生,向他寻求市场转化方面的建议。过去一年,刘泽平的身份已经从博士研究生转变为高校教师,但仍然与博导团队保持密切联系。

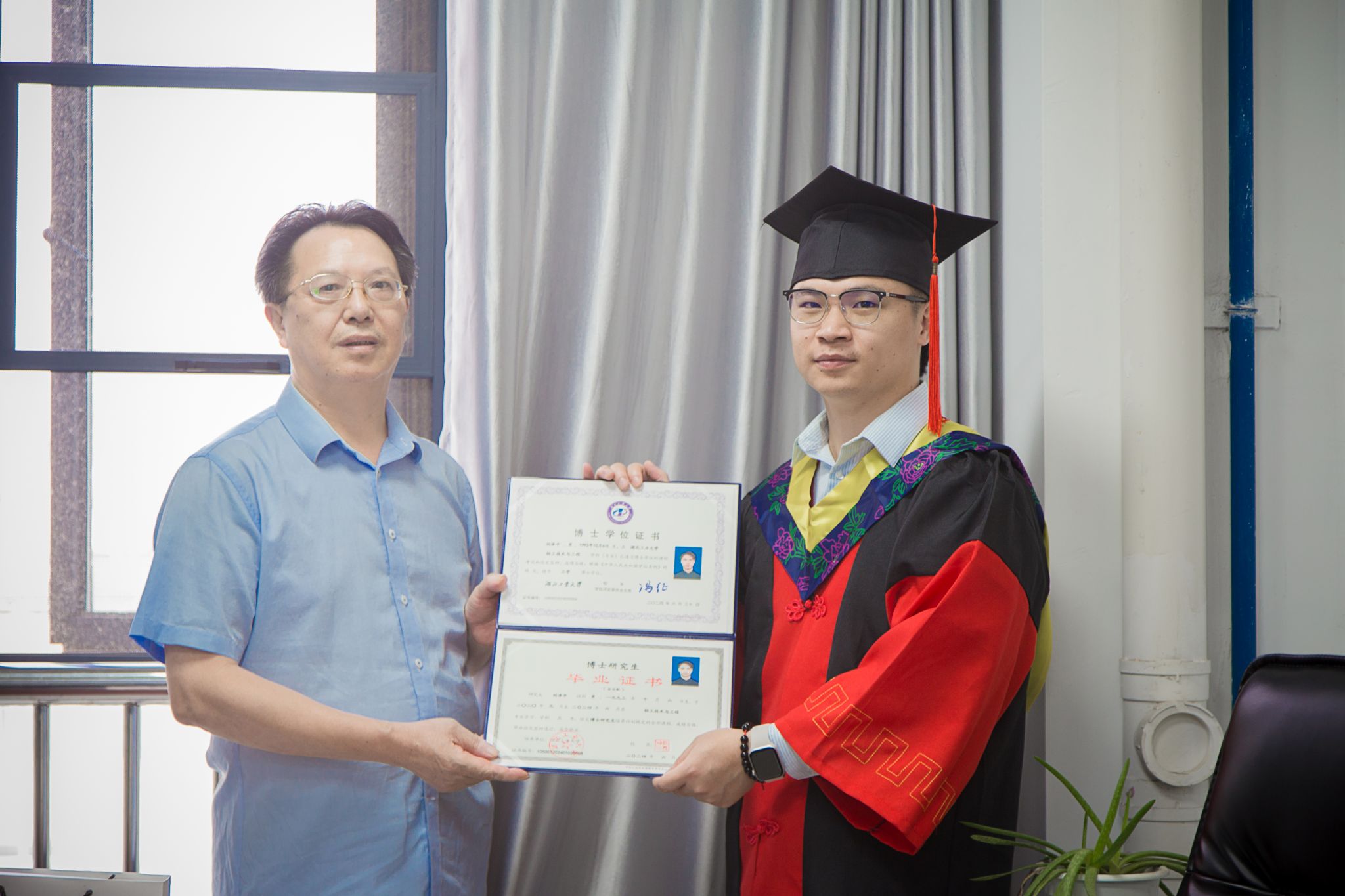

2024年,刘泽平从湖北工业大学生命科学与健康工程学院博士毕业,凭借扎实的学术成果,以校聘教授身份被江西农业大学引进,主要从事微生物相互作用机制、功能及应用的研究工作。谈及在湖北工业大学攻读博士学位的时光,他感慨道:“感谢母校培养,让我成长为一个科研基础扎实、国际视野开阔的研究者。”

跨学科攻关破解酱油酿造技术难题

2020年,怀着对科研的热情,刘泽平来到湖北工业大学生命科学与健康工程学院攻读博士学位。“第一次走进学院大楼,实验室里基质辅助激光解析电离飞行时间质谱、超高效液相色谱—飞行时间质谱等先进设备让我眼前一亮。” 刘泽平回忆,入校后他迅速投入科研工作,在导师团队的带领下深耕食品微生物领域研究。

令刘泽平印象最深的,是一项关于升级酱油酿造技术的研究。“酱油是生活中不可或缺的调味品,其独特风味是由不同微生物共同发酵造就的。我们想探索米曲霉和鲁氏接合酵母两种微生物共接种会给酱油中的香味物质带来怎样的变化,进而找到优化酱油发酵工艺的方法。”

但在研究过程中,刘泽平面临“微生物群落调控难、风味物质解析难、技术转化落地难”三大难题。如何攻克难题?导师李冬生意识到,这可能需要寻求其他学科支持。

在李冬生、汪超和徐宁三位老师的帮助下,一支涵盖微生物学、生物信息学、食品科学、食品工程学等多个领域的跨学科研究团队成立。团队通过优化接种参数、采用LLE-GC/MS技术等,实现了微生物群落的优化和124种挥发性化合物的精准鉴定,同时与酱油生产企业建立了紧密的合作关系,确保研究成果能够顺利转化。刘泽平介绍,相关研究成果于2023年发表在《LWT-Food Science and Technology》(中科院一区SCI期刊),研究不仅揭示了微生物在酱油挥发性化合物产生过程中的潜在功能,具有重要的学术价值,更为酱油酿造行业提供新的技术路径,有助于推动整个行业的技术升级和可持续发展。

“湖工大的科研氛围让我受益匪浅。”刘泽平说,“导师团队不仅教会我如何做科研,更让我懂得如何让科研‘落地生根’。”

国际交流拓展学术视野

在导师团队的指导下,刘泽平科研成果不断:博士在读期间共主持和参加了10余项科研项目;以第一或通讯作者身份发表SCI论文9篇,其中中科院一区SCI论文6篇,总影响因子为48.9;获得学术精要2023年7—8月高PCSI、高被引和高下载论文;获评2021年农业资源与环境学报年度优秀论文等。

除了科研方面的指导,刘泽平认为,学院搭建的国际交流平台对其学术成长也起到了关键作用。

依托学院的国家细胞调控与分子药物“111”引智基地,刘泽平的学术能力得到全方位提升:基地定期举办的国际顶尖学者讲座,让他有机会与专家面对面交流;基地搭建的国际学术交流信息平台,使他及时获取期刊征稿信息。尤其是通过基地与加拿大阿尔伯塔大学的联合培养机制,他成功申请到国家留学基金委资助,于2022年赴该校开展为期21个月的博士联合培养。

在加期间,他不仅主导完成了脂质利用—材料化学课题组的菜籽粕复合薄膜产业化项目,更受阿尔伯塔塑料回收协会邀请,在2024年塑料循环会议上进行全英文海报展示与成果汇报,获得了国外专家学者的一致好评。

“通过这次宝贵的公派留学经历,我拓宽了视野、提升了学术能力,还锻炼了跨文化交流能力。这些经历使我更加确定了对科研的热爱和热情,同时也增强了科研技术和本领。”刘泽平说。

如何在科研过程中保持良好的状态?刘泽平有自己的“法宝”。他爱好运动,曾获得省级武术散打赛事冠军,即使现在成为高校教师,工作更繁忙了,他也尽量做到每天锻炼一小时。“运动培养了我勇往直前、不怕困难的品质。我将继续秉持对科研的热爱,不断攻坚克难,争取在食品微生物领域取得更多科研成果。”

责任编辑:秦钰雯